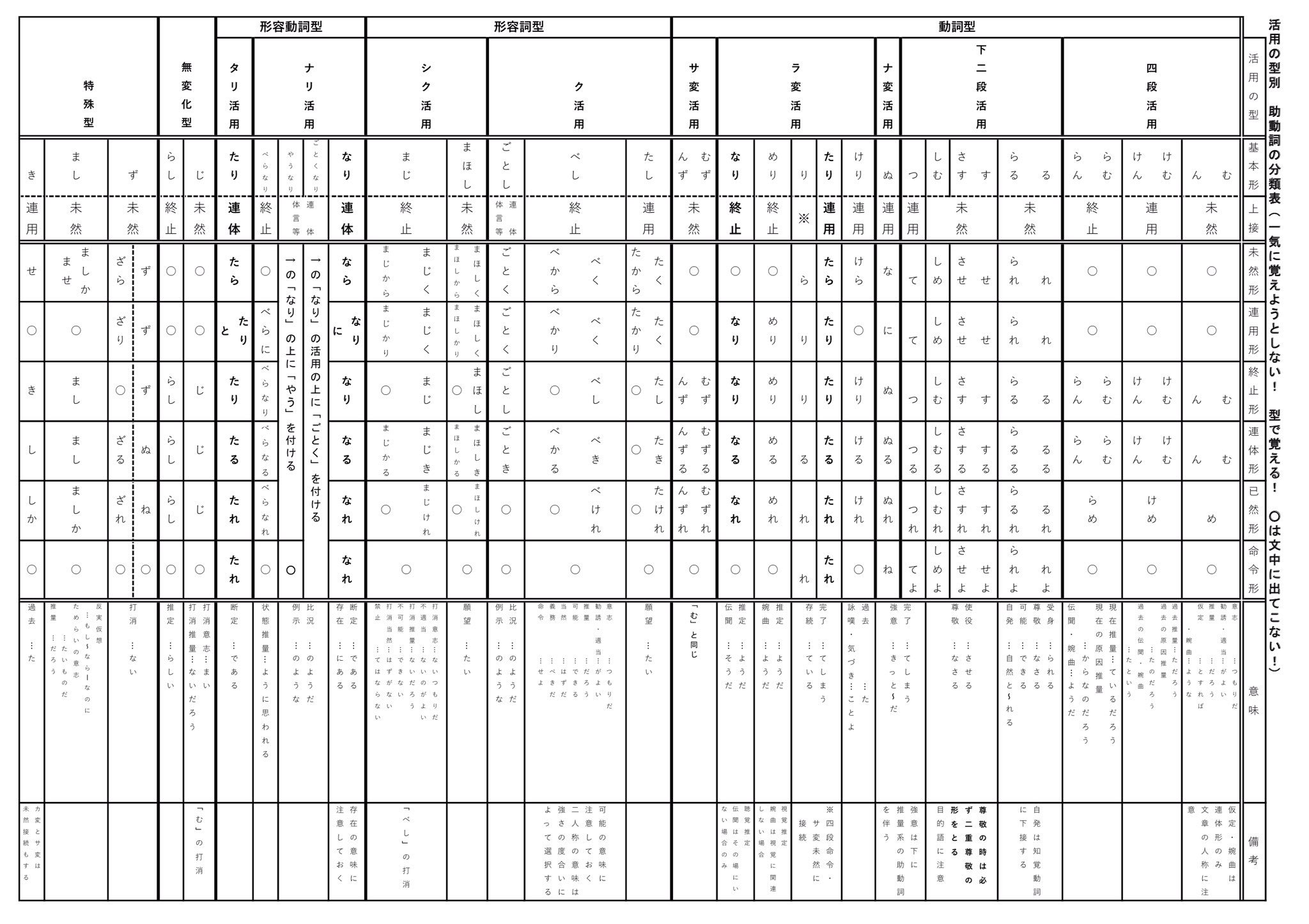

助動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

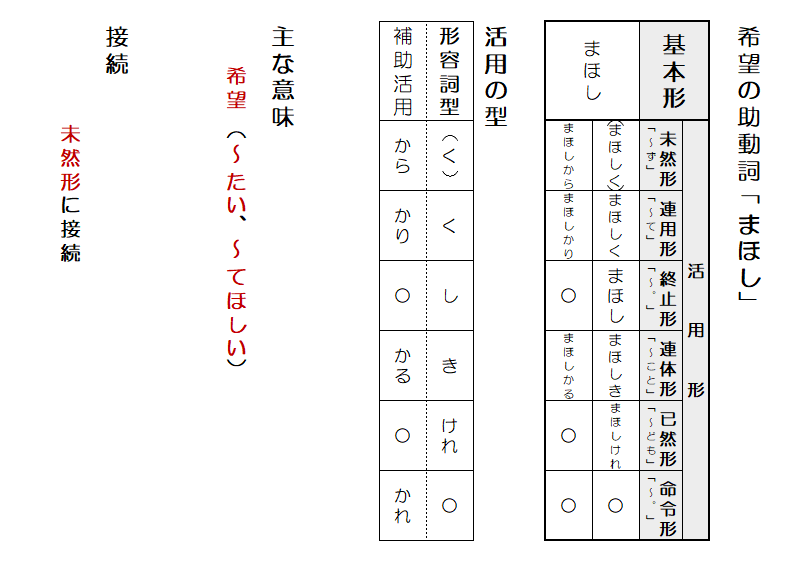

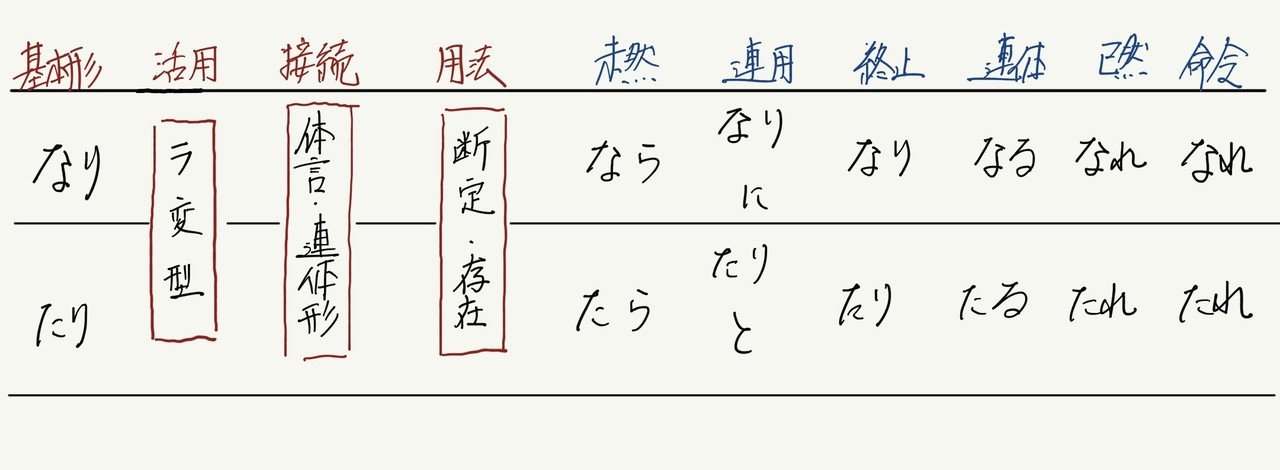

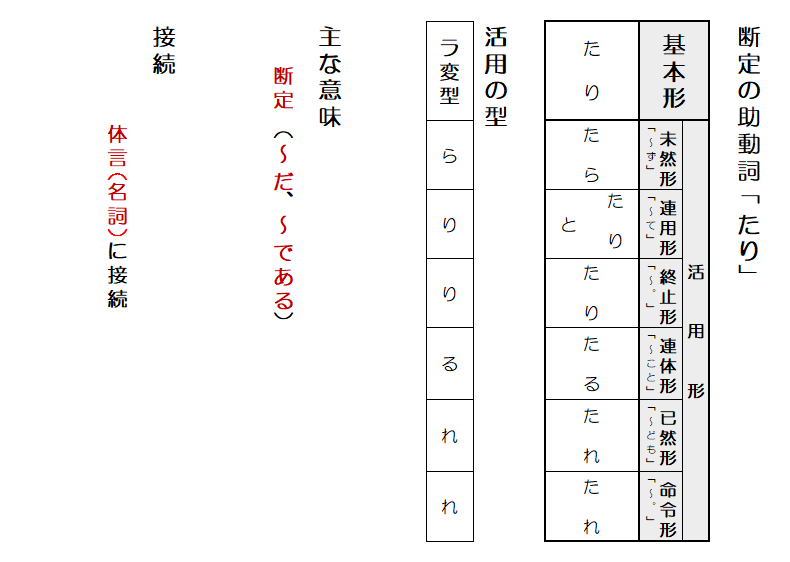

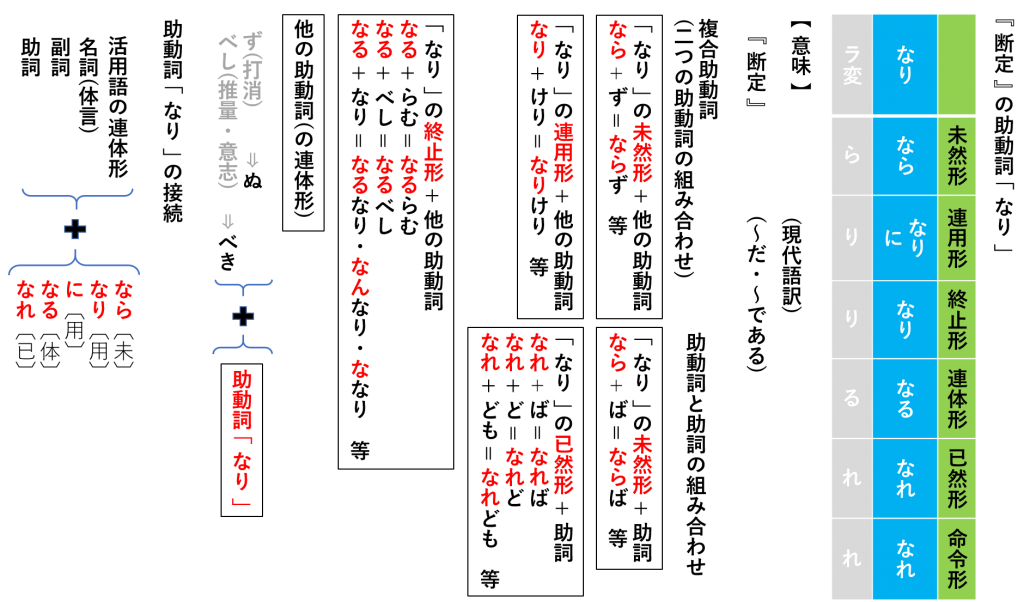

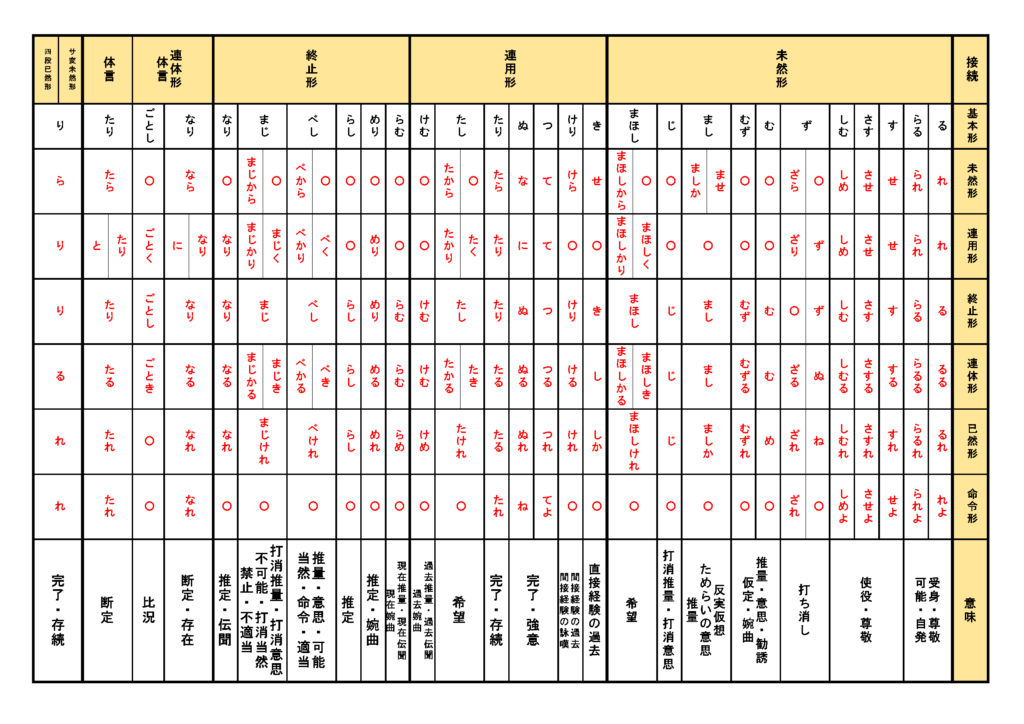

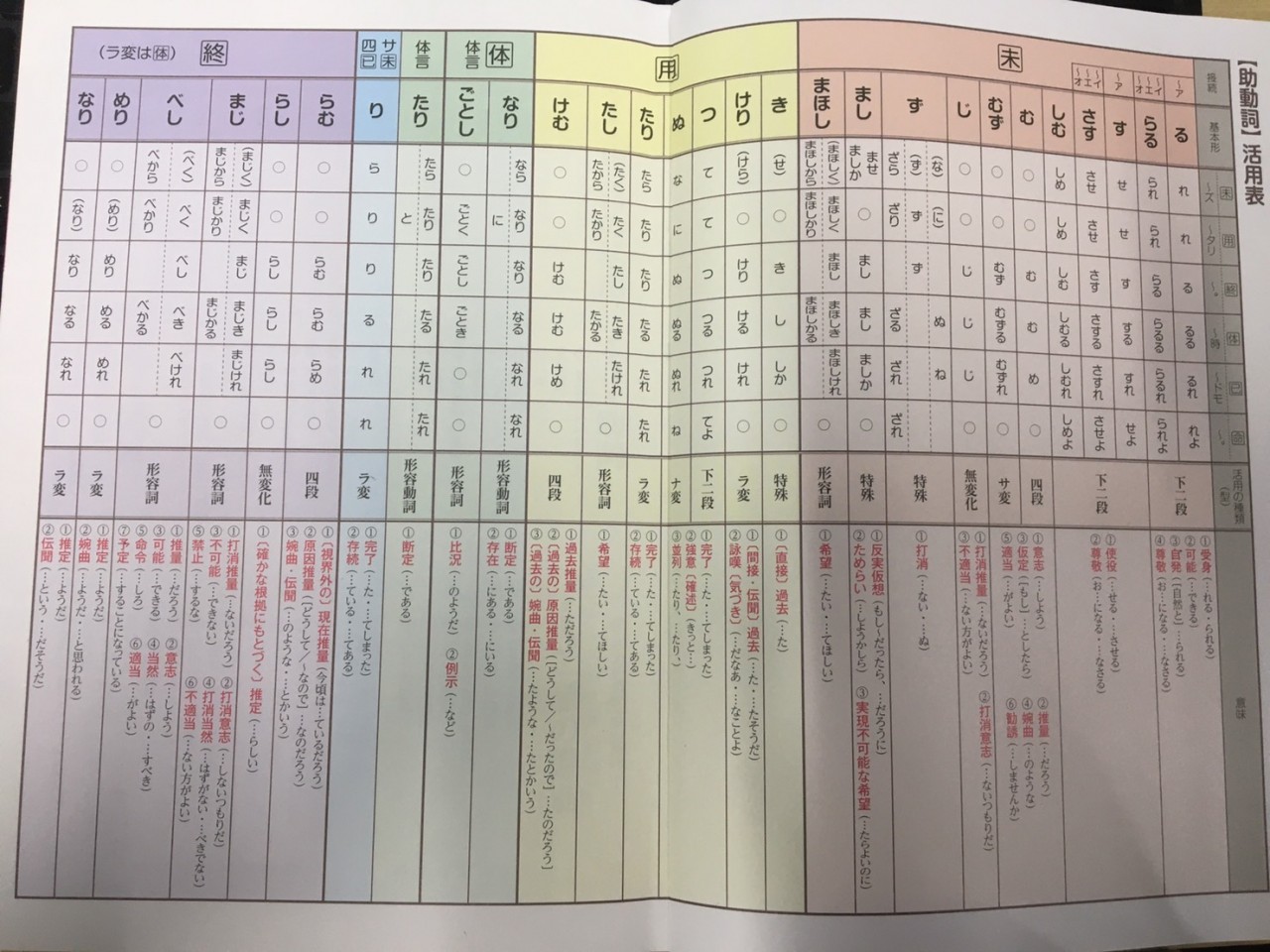

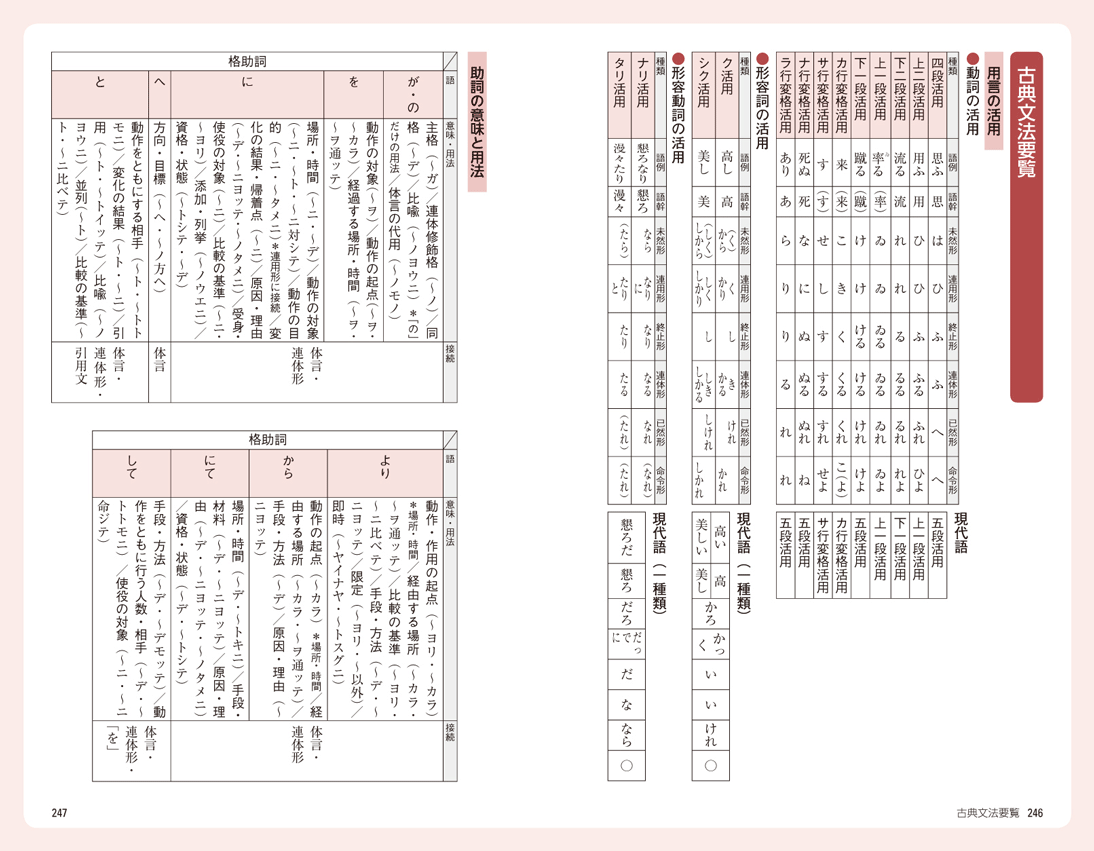

どちらも活用する部分は動詞の「あり」がもとになっているので、いずれもラ変型の活用ということになります。 助動詞「なり」「たり」:用法 活用表は先に接続が書いてありますが、用法から先にお話ししておきます。 どちらも、用法は主に「断定ラ行変格活用 未然形あら 連用形あり 終止形あり 連体形ある 已然形あれ 命令形あれ 意味1:自動詞 存在する、( 新規登録 ログイン 272,171,286 views

古典 活用表 あり

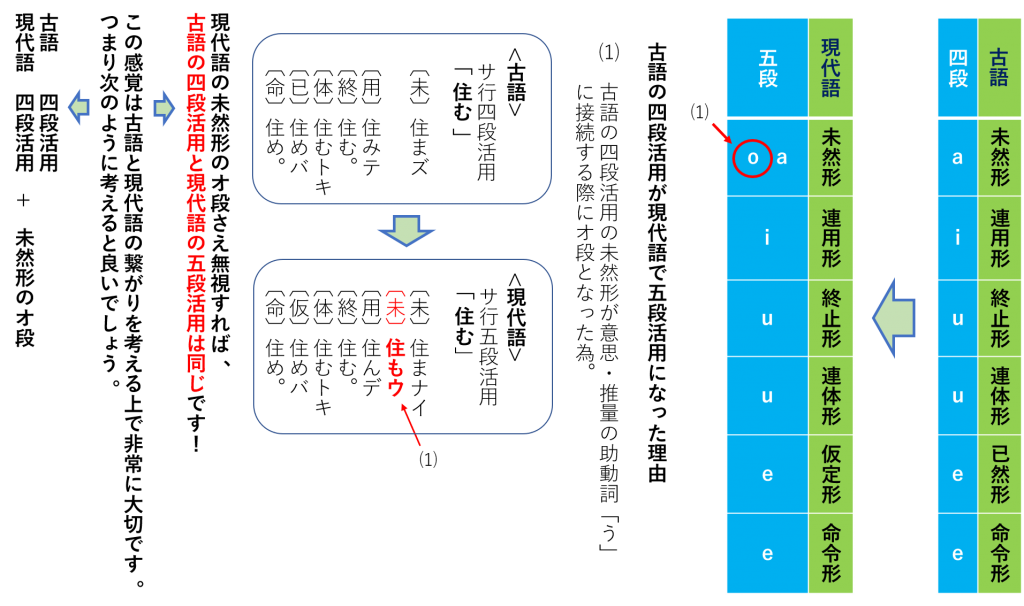

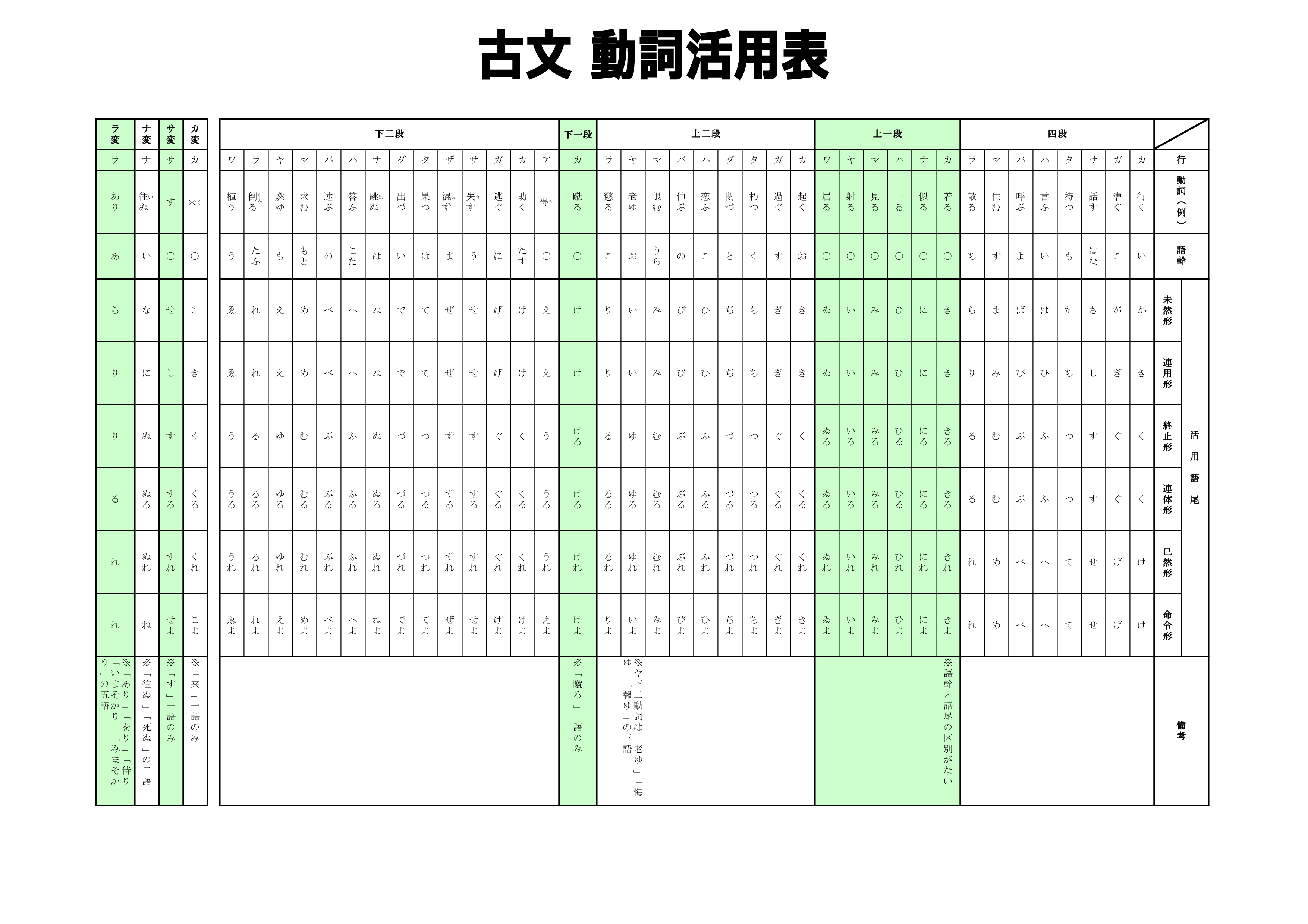

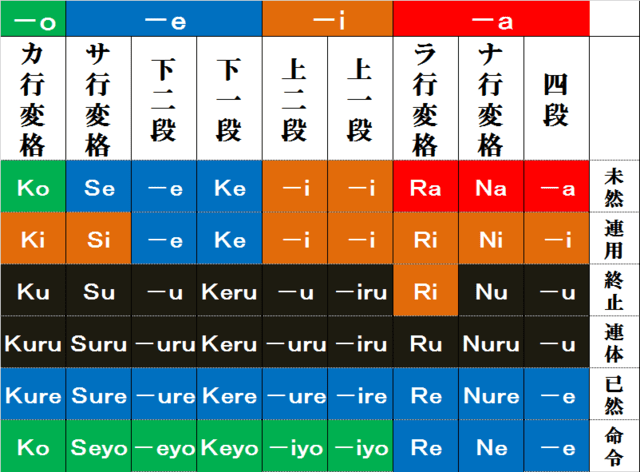

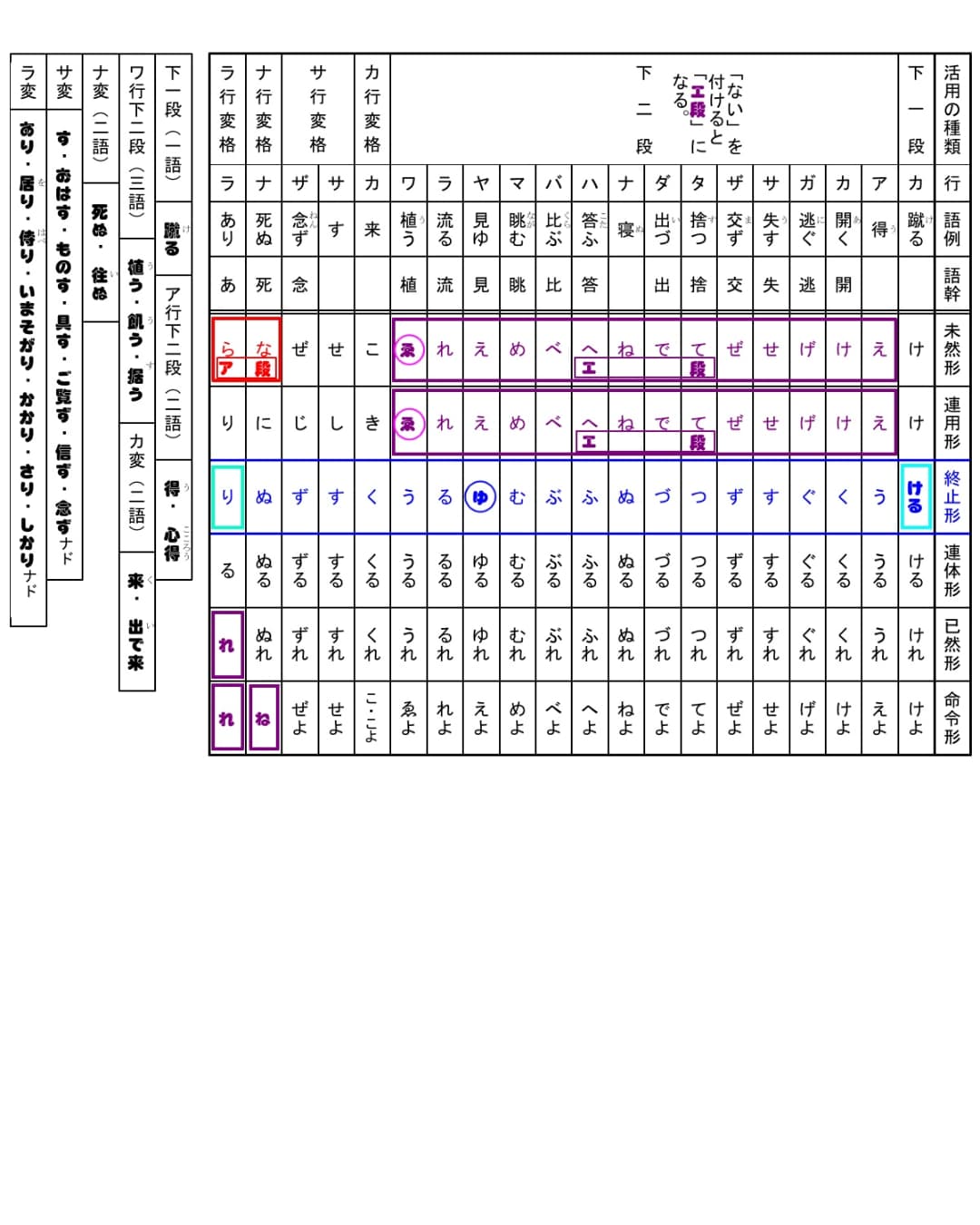

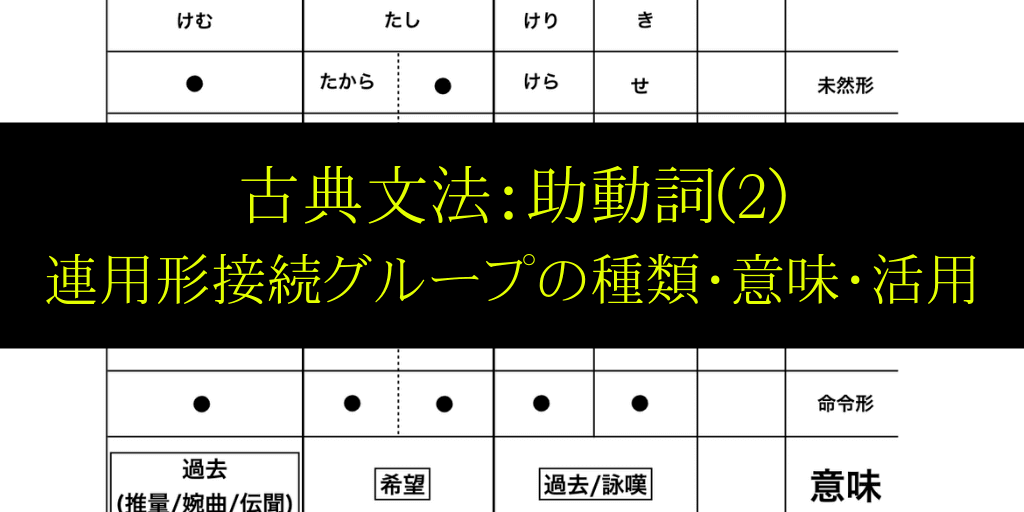

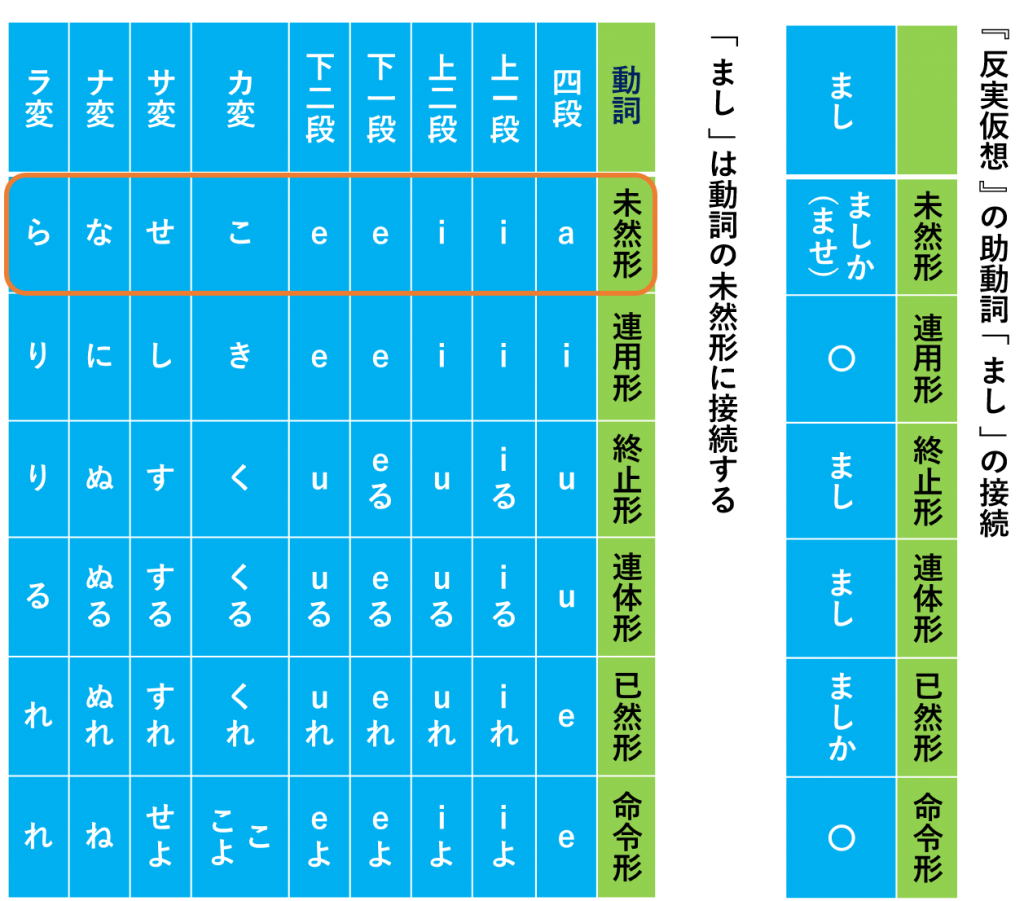

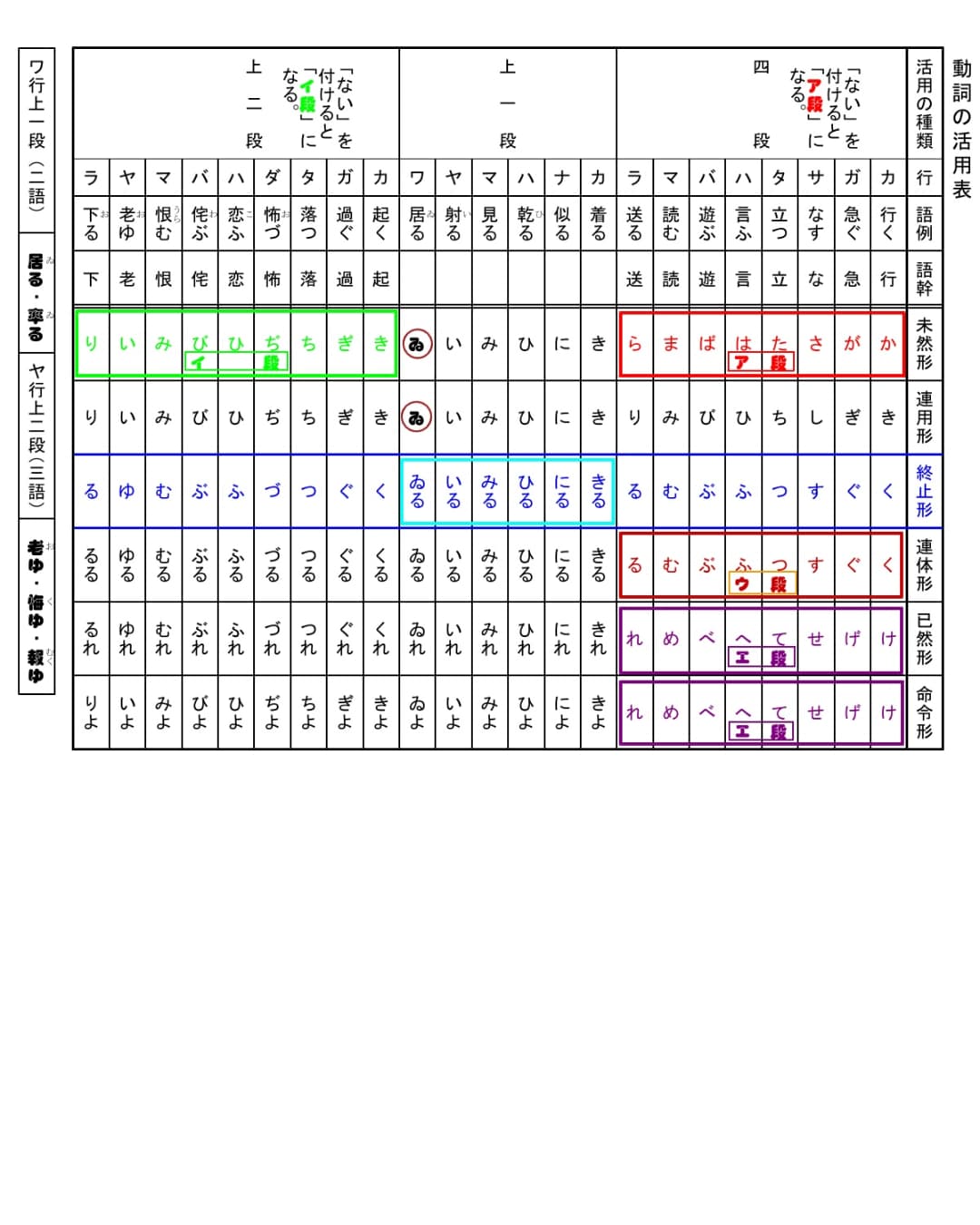

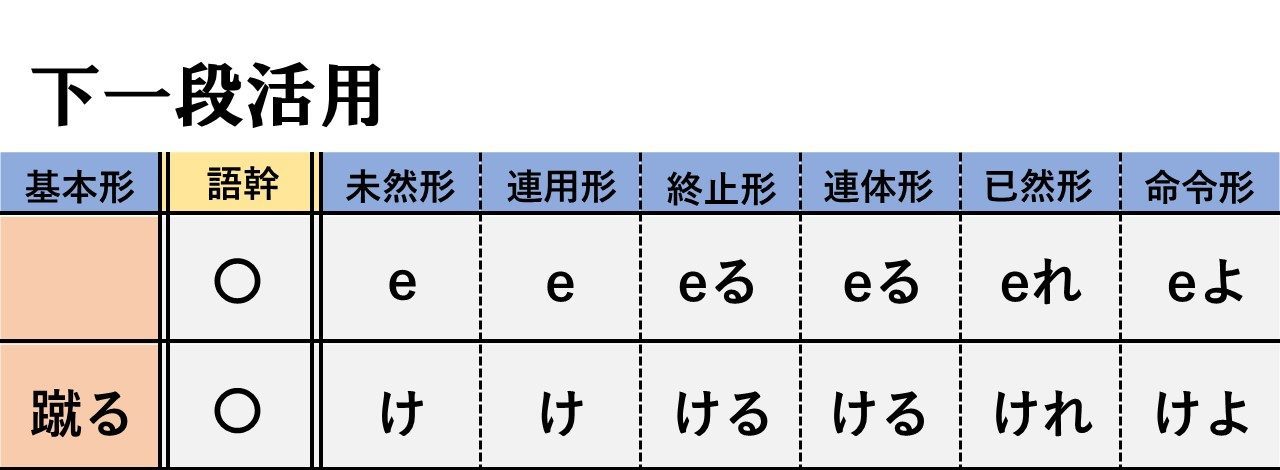

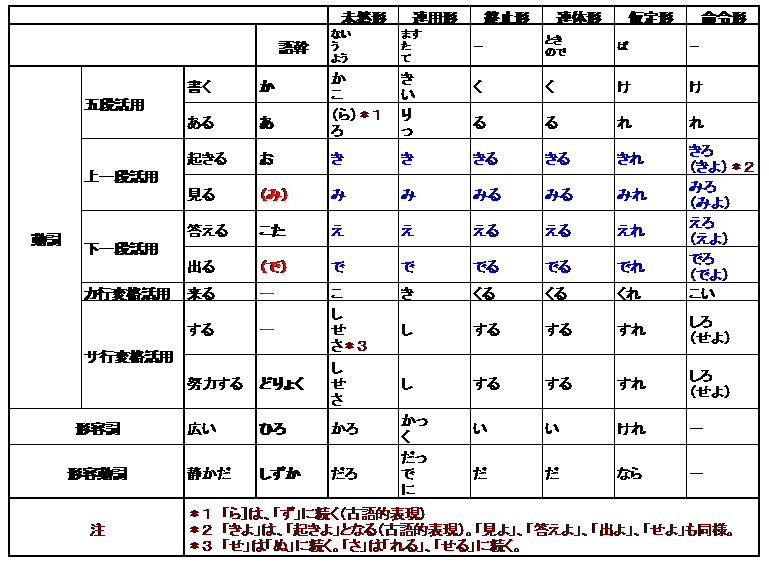

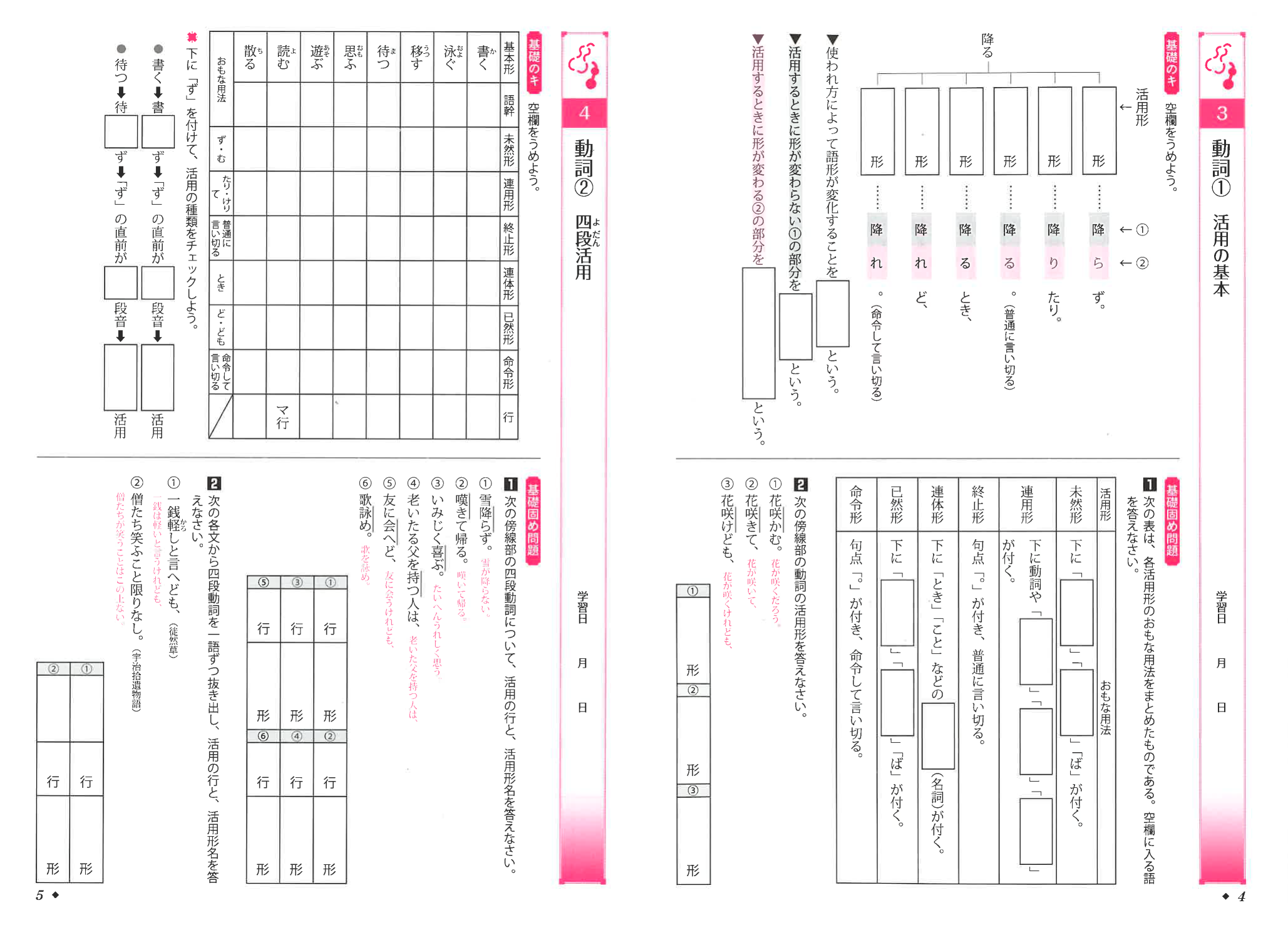

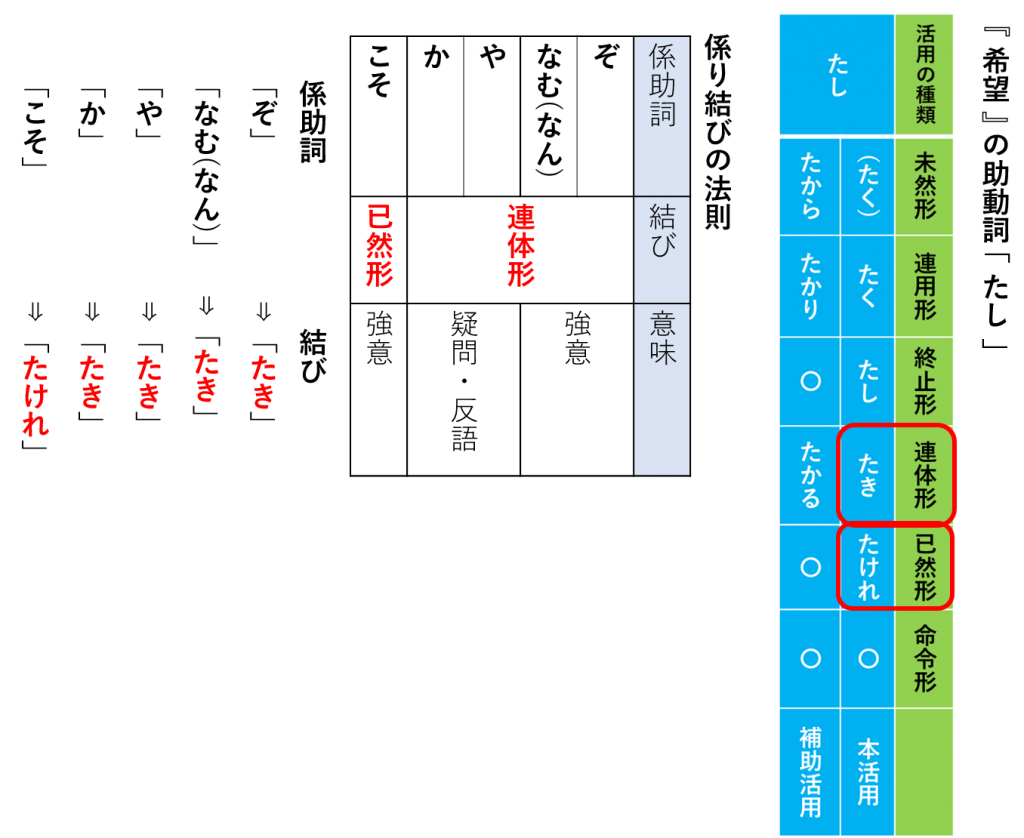

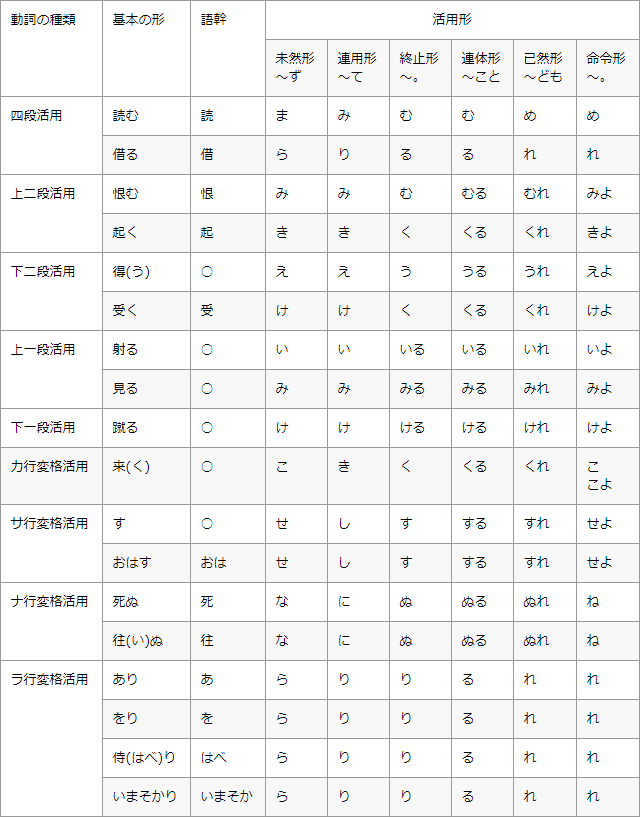

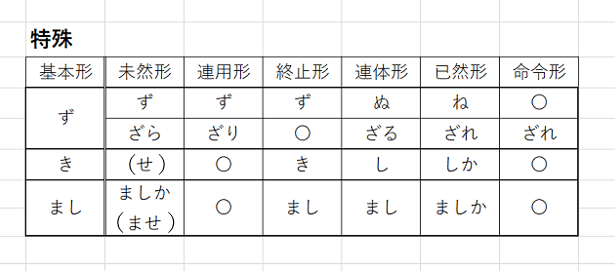

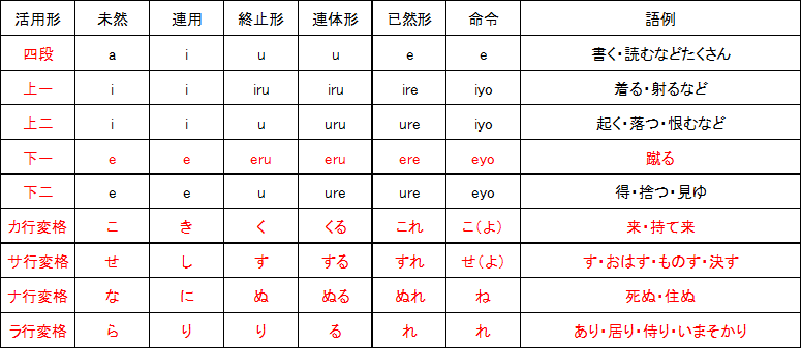

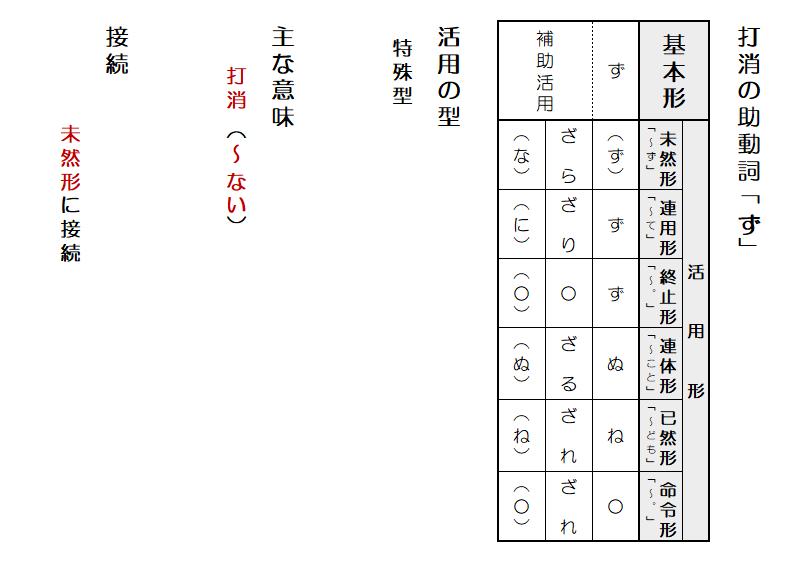

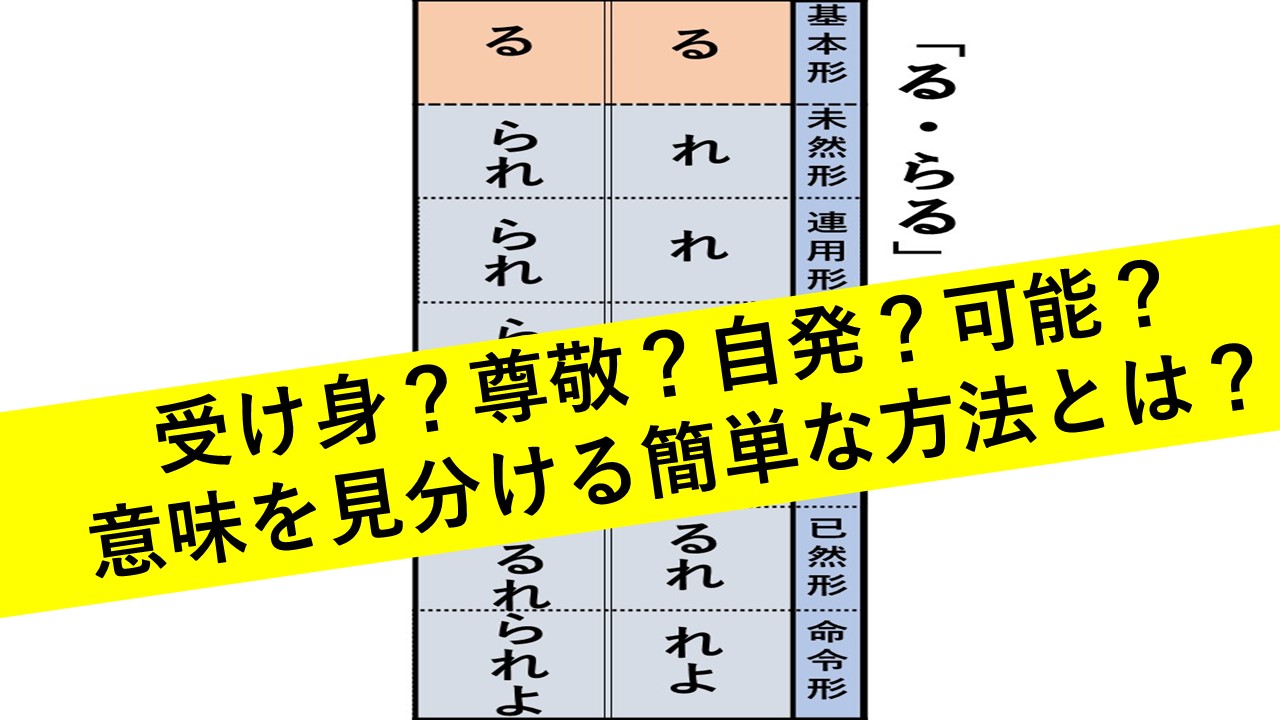

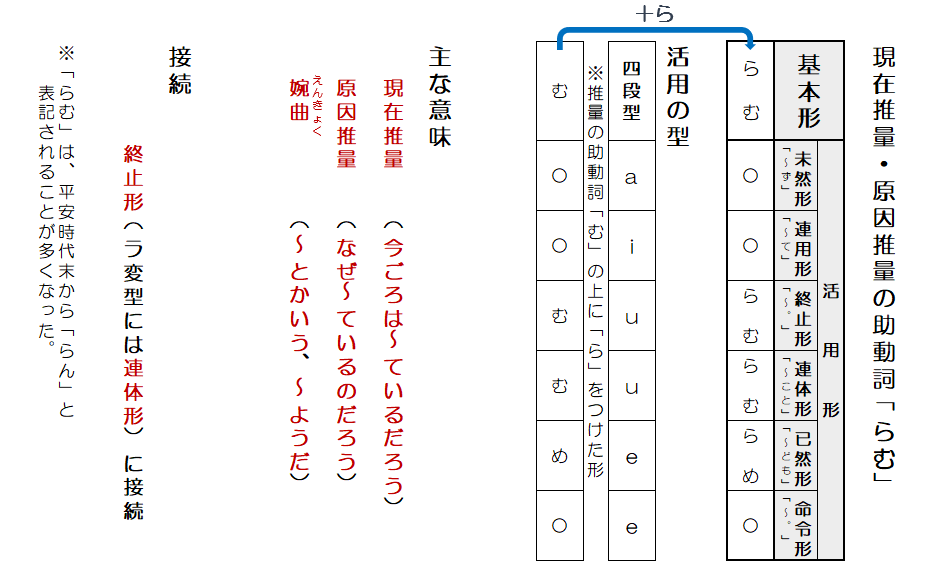

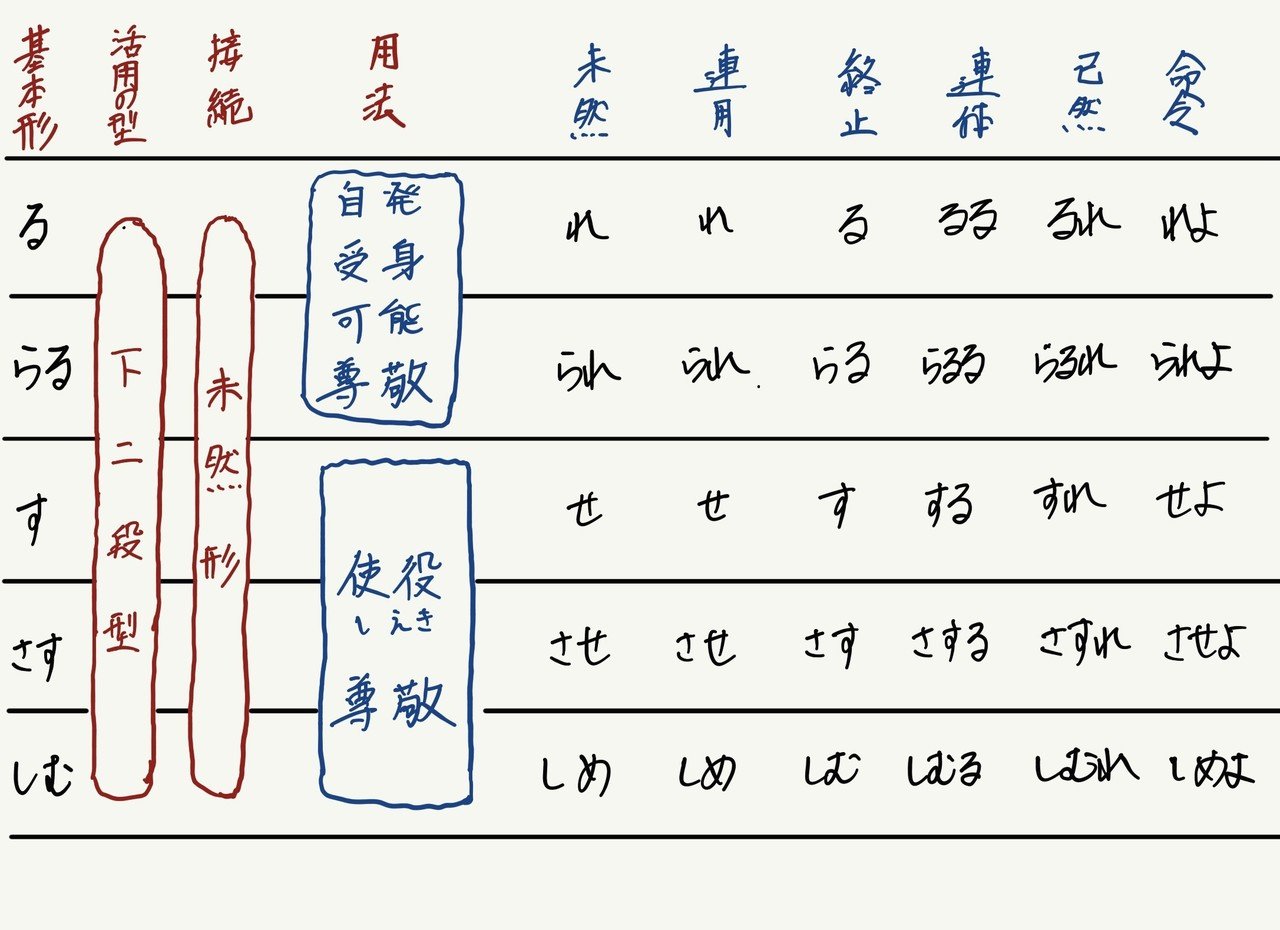

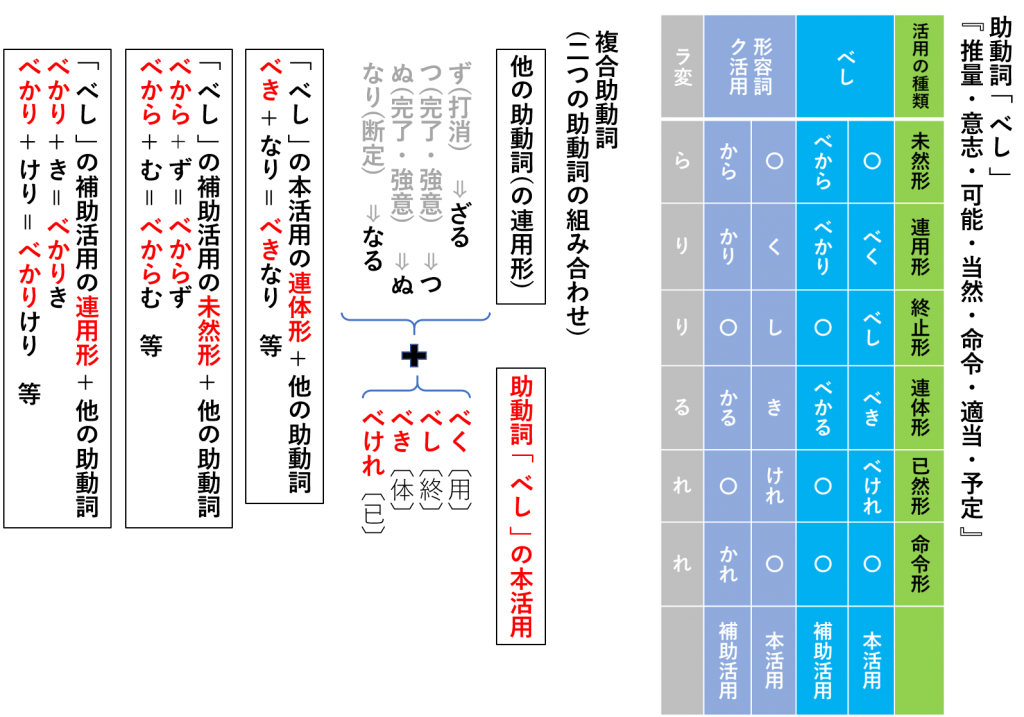

古典 活用表 あり- 助動詞の活用については暗記すべき分量自体は多くないので、短期間に何度も呪文のように唱えて、一気に覚えてしまいましょう。 23 古文助動詞の意味の見分け方 助動詞には1つの語に複数の意味を持つものがあります。 「動詞の活用表です‼︎ぜひご活用ください‼︎ ☆ 一部訂正です! 上一段活用と下一段活用の《見る》 《蹴る》の語幹は、ありません。 6/13 カ変とサ変たしました! 間違っている部分がありましたらすみません。 ページが上下バラバラですみません」, キーワード 古典文法,古文

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

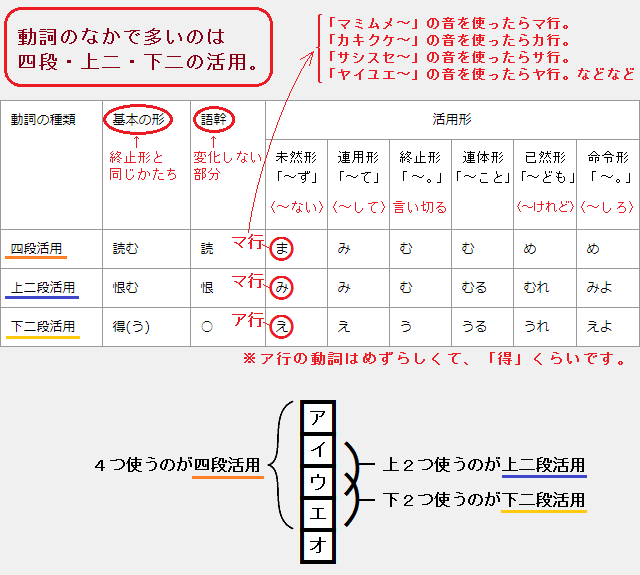

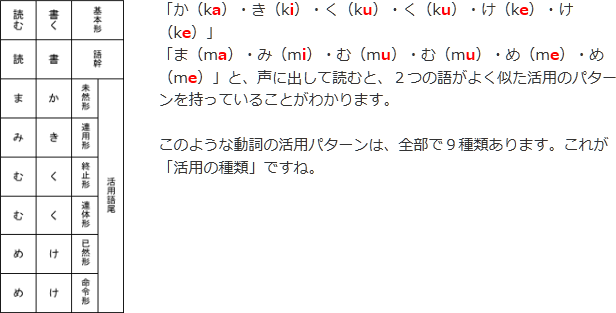

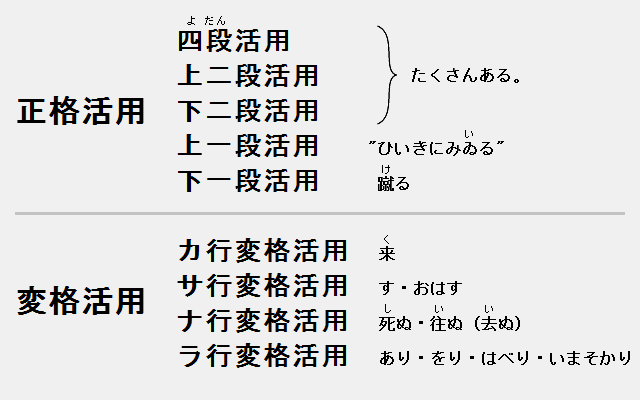

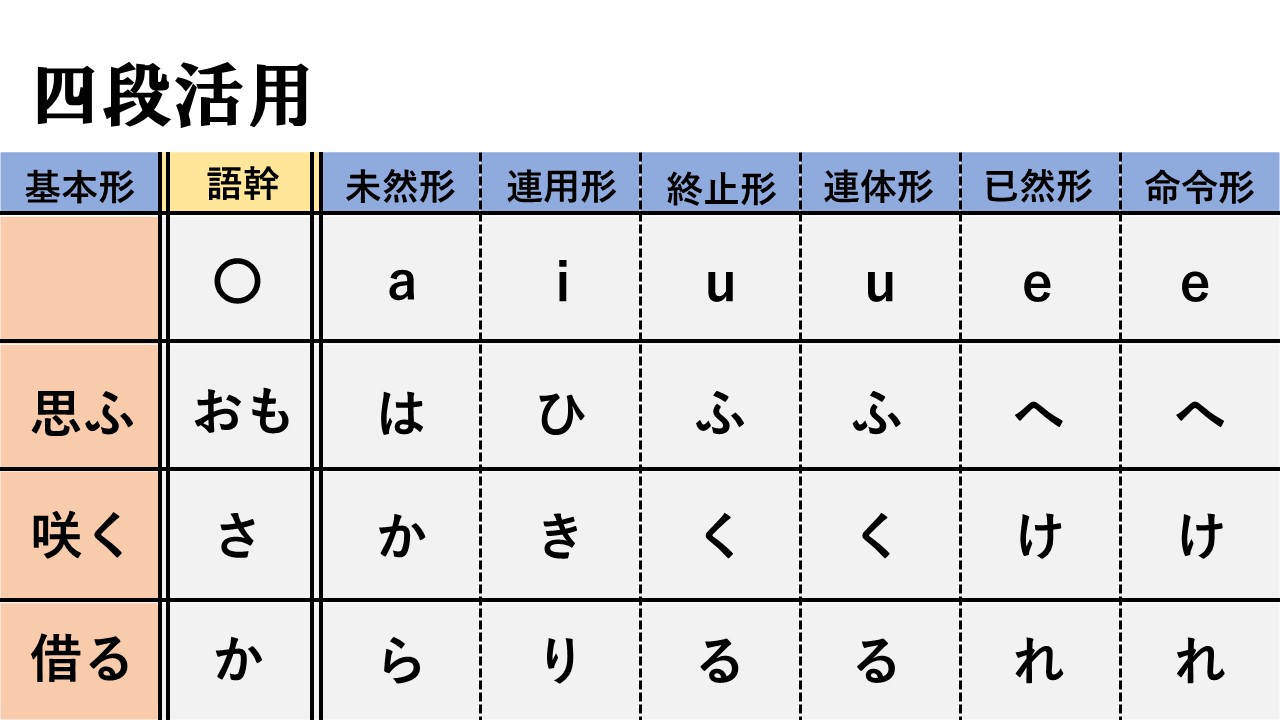

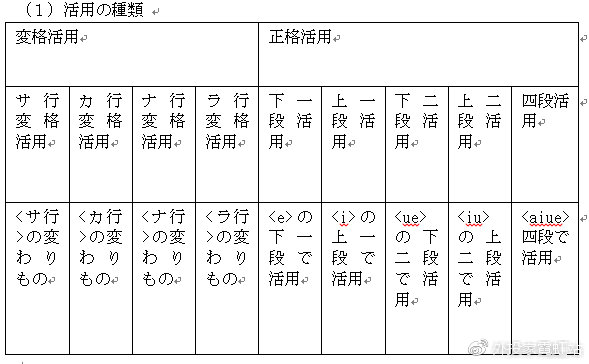

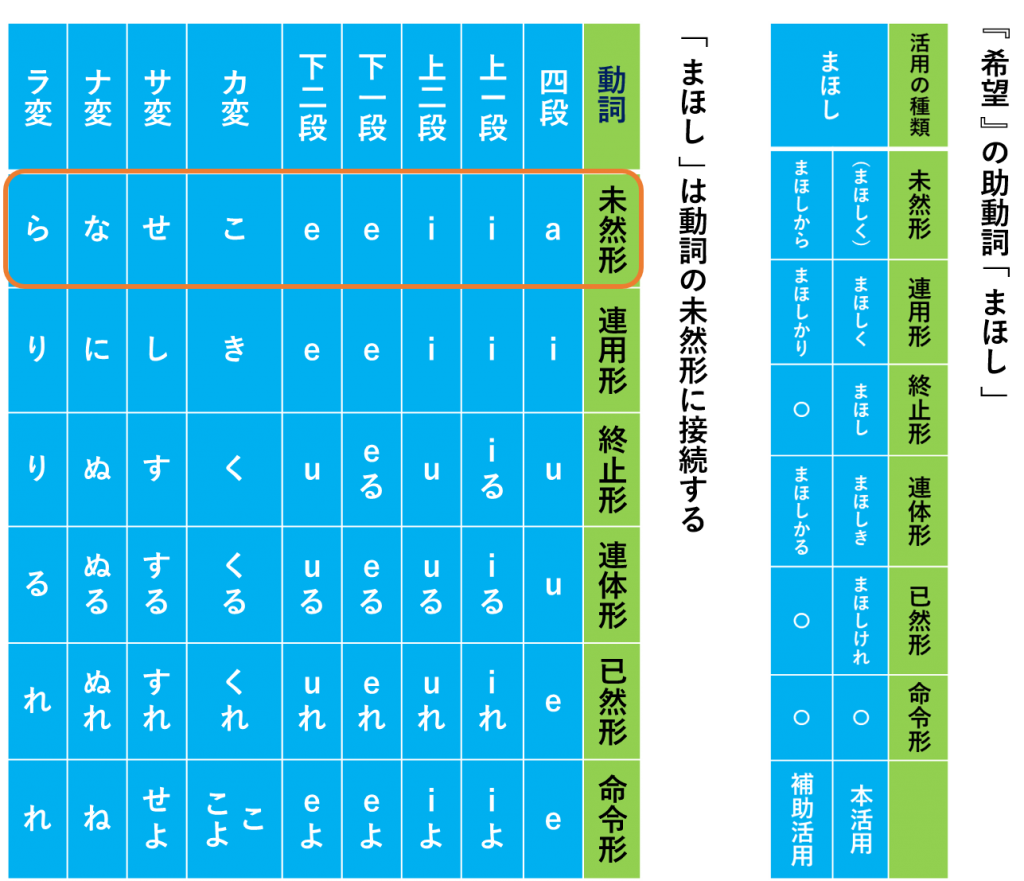

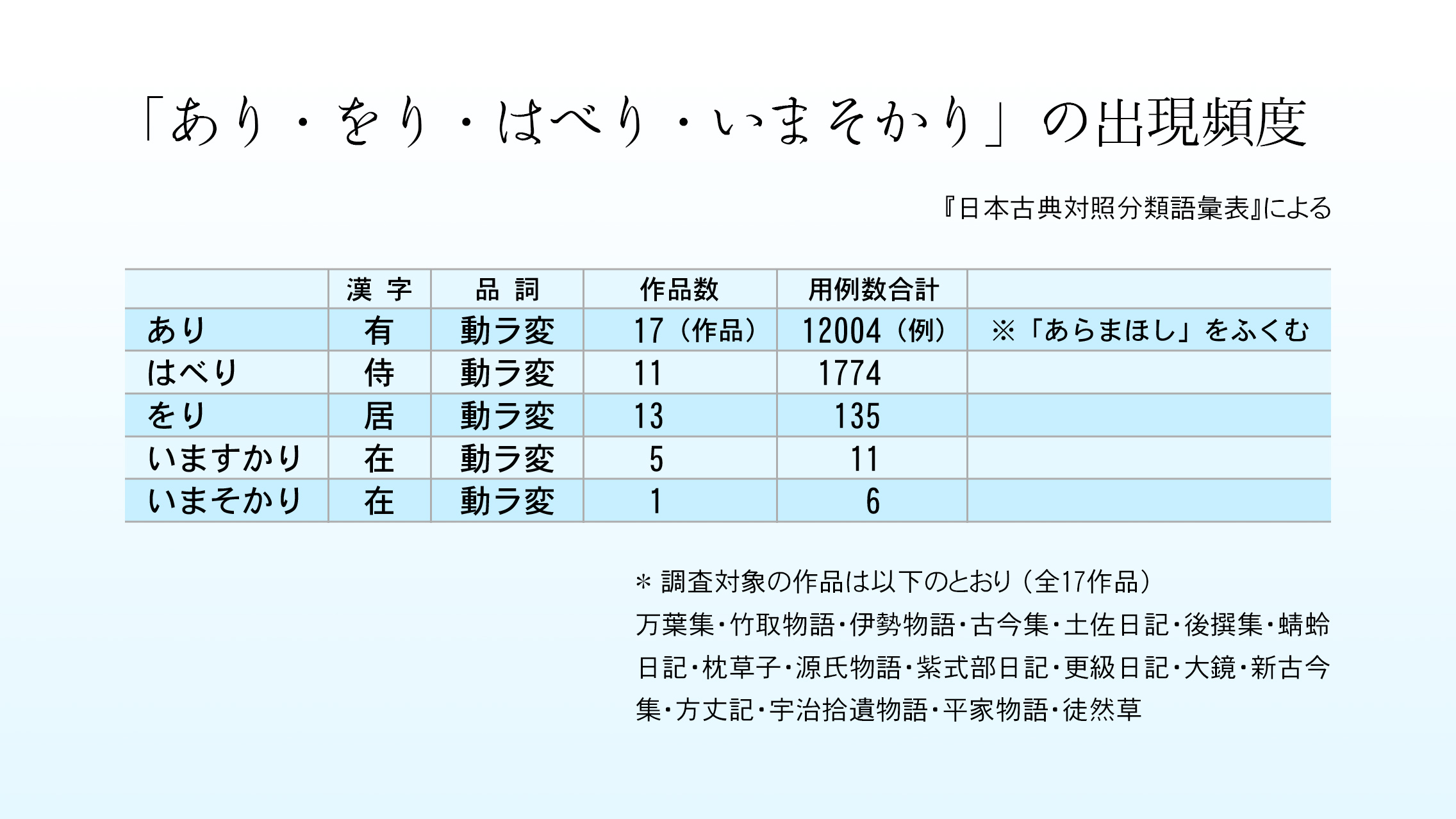

カ行上二段活用(き/き/く/くる/くれ/きよ)に似ていますが、同じではありません(未然形と命令形が違う)。 カ変の動詞は、「来」の1語です。 「来」の活用表は次のとおり。 表カ変動詞の活用表 横にスクロール 基本形 古典 文法 (水曜文法の基礎 ラ行変格活用の動詞は、「あり」「 居 を り」「 侍 はべ り」「いまそかり」の4語だけです。 例として、「あり」の活用表を掲げておきます。 表ラ変動詞の活用表 横にスクロール 基本形 古典文法 動詞の活用まとめ(正格活用と変格活用) 動詞の活用は正格活用と変格活用がある。 正格活用は活用に規則性があり、ほとんどの動詞は正格活用である。 変格活用は規則性があまりない。 正格活用は次の五種類。 四段活用 上二段活用 下

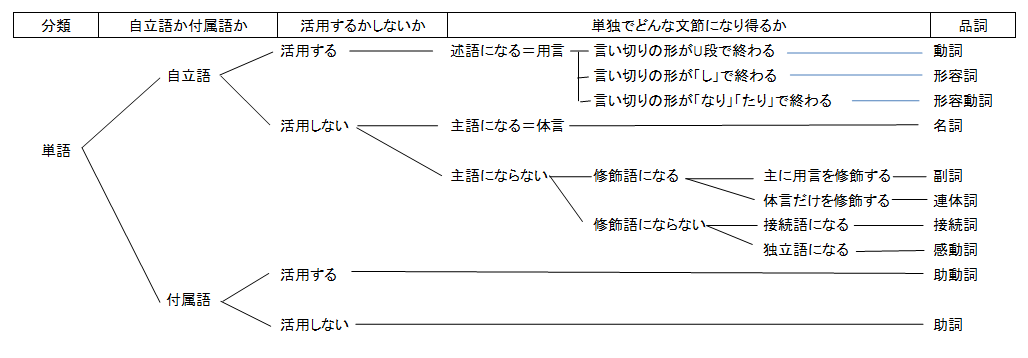

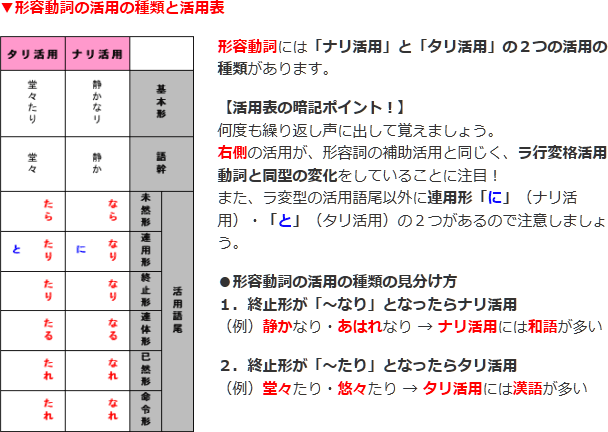

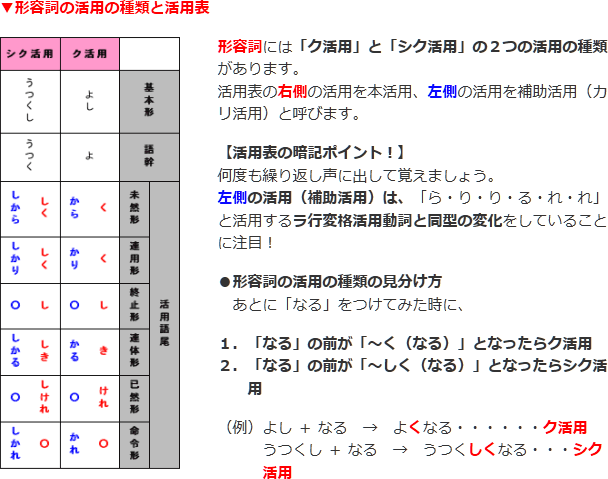

なんで活用表が二段あるの? 動詞の活用表と比べたときに、形容詞の活用表は特徴的ですね。 なぜか二段あります。 これはどういうことでしょうか。 形容詞の活用表は、もともと上の段(く、く、し、き、けれ、無し)だったと思ってください。古典文法 完全攻略プリント (4)ラ行変格活用 語幹 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形 あり ク活用 と シク活用 があり、「~くなる」をつけると判断できる 古典文法シリーズ第二回 活用(動詞編) <この記事の内容>前回「第一回:品詞全十種類の分類と意味」に引き続き、今回は文法の中でも最初の"カベ"であり、挫折しやすい『活用』について解説していきます。 『活用』がネックになって古典を避けてしまっている人 は、ぜひご覧ください

古典 活用表 ありのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  |  |

| ||

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

| ||

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「古典 活用表 あり」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |

古典日语:有关「あり」表断定、「ぬ」「よし」活用的解答 答:「よし」是「ク活用形容詞」,而不是「シク活用形容詞」,所以「よし」中的「し」是活用词尾。 不过在于系助词「こそ」呼应时,文脉合适的话,仅凭「あり」也能表达断定。けり げにあはれなるものの隈ありぬべき世なりけりと(源氏物語・橋姫) (なるほど、趣き深い、人知れない場所が確かにありそうな世の中であったなぁと) 終止 波とのみひとつに聞けど色見れば雪と花とにまがひけるかな(土佐日記・一月二〇日)

Incoming Term: 古典 活用表 あり,

0 件のコメント:

コメントを投稿